今日又是做些很無聊又學不到東西又對自己職業生涯沒有助益的採訪活動。由於有兩三個小時空檔,身在路(乙水)城,回哪個公司都浪費時間,打算隨處找個地方睡睡午覺,第一個想去的地方是路環十月初五馬路。去到,發現長椅已杜絕了讓人睡覺的可能性。如圖。無奈地拍了幾張相,心想還是另覓好去處吧。 返回(乙水)仔,便打定主意上大潭山公園,上到去,狀況還不賴,由於已近五點,遊人稀少,我拍了幾張相,看到路邊有一株快枯萎的姻緣草,便趕緊拍了一張。如圖。找了張椅子躺下,望著天空,竟然見到些燕子飛來飛去,看了一會,睡著了。好像發了個綺夢,身體狀況異常,扎醒一看,幸好沒女士經過,要不然笑死人了,這也許就是公園午睡唯一的壞處。我成個大圈幫o甘款,無人敢趁我睡著時打劫我的。

返回(乙水)仔,便打定主意上大潭山公園,上到去,狀況還不賴,由於已近五點,遊人稀少,我拍了幾張相,看到路邊有一株快枯萎的姻緣草,便趕緊拍了一張。如圖。找了張椅子躺下,望著天空,竟然見到些燕子飛來飛去,看了一會,睡著了。好像發了個綺夢,身體狀況異常,扎醒一看,幸好沒女士經過,要不然笑死人了,這也許就是公園午睡唯一的壞處。我成個大圈幫o甘款,無人敢趁我睡著時打劫我的。

摘自《滅情浪子》第一章(宣傳一下)

東方夜星自不例外,每夜如是,到聞名蘇杭的邀月樓尋歡買醉。他當然知道邀月樓是楊夫人的物業,正正如此,東方夜星才能得到麻醉,和報復的快感。

邀月樓所以聞名,首先是那裡的管理,你在裡面,永遠看不到一個閒著的伙計,而每個伙計,就算是幫客人洗腳的打雜,都長得十分好看,而且長得像女孩兒,這樣,到那裡花錢的大豪客才會覺得自己男兒氣概,雄風萬里。

邀月樓的酒更是聞名。邀月樓的酒據說傳自西域,有一個很好聽的名字:「嬌娘乳」。一個充滿淫邪意像的稱呼,是問誰不動心?就算酒不醉人,其名就已醉人了。但無論如何,邀月樓的成功,還是因為那裡的姑娘。

這裡的姑娘分三品,下品姑娘便已如花似玉,花枝招展,但只需有錢,你就可以與她們共渡春宵。中品的姑娘除貌美外,具備了才藝,甚至還有難能可貴的品格。琴棋書畫難不到她們,天文地理她們也略知一二,她們只會與真豪傑、真勇士、有情人共眠,至於銀兩,她們從不計較,因為和她們上過床的男人,日後都幾乎成為了她們群下之臣。出入風月場所的男人是否有情,相信只有她們才能知道,但她們有情就是眾所周知的,哪個與她們相好過的男人一旦落難,她們如力所能及,定必想辦法救濟。

上品美女,邀月樓只有兩個,一個是當時二十六歲,萬千寵愛在一身的楊夫人,楊夫人雲英未嫁,因為父兄死後,為令自己堅強一點,才改名為楊夫人。她的真名是楊甜。多麼簡單可愛的一個名字。她只會在每月十五邀月樓斷腸台上的聚會稍一露臉,一顯舞技及歌喉。就這麼簡單的因素,她已成為傾城一人了。 獨領風騷的她,有一個好妹妹。楊夫人父親楊槍的養女,李白心。一個與楊夫人一樣,傾國傾城的美女,和楊夫人差不多,她主持的是每月初一失月台上的雅集。她只是靜靜地坐著,輕擺雙手彈古箏,已起到了天人下凡的效果。要客人評比兩姐妹孰優孰劣,卻也相當困難,但有一樣是楊夫人處於劣勢的,就是年齡,李白心才十七歲,比楊夫人足足年輕了九歲。不過,有傳言說,在李白心十三歲時,亦即楊槍死的那一年,李白心受到了詛咒。這個傳說,又為楊夫人搶回了不少分數。

詛咒是這樣的:「為白心夫者必魔」,一個在楊槍喪禮上出現的奇怪巫婆如是說。到底這個「夫」字指的是「丈夫」的「夫」,還是「人盡可夫」的「夫」,沒有人敢去求證。江湖上傳聞,當時只有四十三歲,正值盛年的楊槍死前脈象凌散,顯然是走火入魔。這個「走火入魔」的「魔」是否亦與「為白心夫者必魔」有關呢?沒法求證,鑑於楊槍在江湖上的地位及豪俠作風,亦沒有人敢胡亂猜想。總之,現在的李白心清純靈秀,貌美如花,可遠觀而不可褻玩,看著她已令人心曠神怡,這就夠了。

我現在在京城海淀區中關村附近一個十分熬熱的網吧,用三元一個小時的費用上網。寫東西用的是拼音,自大學畢業後很久都沒用了,而且要用簡體字寫,寫完後再用雅虎的網上軟體翻譯。本來今天(十八號)就回家的了,因為和我一同去的朋友要做一件十分可笑的事情,累得我們趕不上飛機,而同時十九號、二十號都沒有飛機,要二十一號才能回,感覺非常可憐,雜誌老闆的表現也令我十分不快,我滯留北京一句問候都沒有,還以為我在騙假期。SHIT!

字打得很慢,不時以為自己在打倉頡。以前聽說在內地是打不開這個網頁的,但早前大學同學大鵬在蘇州打開我的網頁和留言版留言,我現在又通行無阻,而且其他朋友的也能打開,看來我們都經過了資格審查了。

這幾天在清華和北京的經驗可以用糟透了來形容,當然指的是現在時,可能將來寫文章悼念這個星期時會淡然一笑,但現在卻笑不起來。接下來兩天不知怎過好,我們都沒什麼錢,晚上又沒有足球轉播,相信會很苦悶。還好早就買了本波經,而且在清華校門外的陽光書房買了幾本書,可以看看。

我的朋友好黑,出發前他已發生很多不幸的事情,希望接下來幾天能平平安安吧。沒話可說了,真的好很熱,在我文章和留言版留言的朋友對不起了,過天才回覆吧。寫完這些字心情好了一點,不過文字看起來挺亂的。

日記一則

日記一則

壞電腦

前日只睡了三個小時,加上牙痛,以及周六早上沒事做關係,便睡到下午才起床。起床後,打開電腦,發覺電腦病情越來越嚴重,硬碟損耗加上中了很多間碟程式,兩者又互為影響的情況下,相信很快就不能再Run要拿去修理了。

北京我又來了

回早報,坐了一會兒,飲杯咖啡。一位兼職的上司告訴我一些去北京的詳情。是的,我又去北京了,是今年的第二次,對上一次是參加四月尾在北大舉行的傳媒國情班,既長了知識,又過了輕鬆愉快的一周。今次也是去學習,是關於傳媒工作的課程,所不同的是地點改為清華大學,周四出發,次周一回來,澳門只有我和一位行家去。這樣,我便算北大和清華都讀過了,既不用通過考試,也不用錢,又可以度假充電,只能說一個字:正!想想社會和一些前輩對我不薄,我應該少說話多做事,希望社會投放在我身上的資源對這個社會真的有用吧。今次唯一麻煩是要自己訂機票,說實話從來沒親自在澳門訂過機票,以前讀大多要搭飛機都是在珠海訂票。

愛惜牙齒

飲完咖啡,度了幾場波,然後出發去看牙醫。診所在南灣翠園酒家對面的商業大廈內,女醫生是一個朋友的表姐,有九折,但仍是收得很貴。上周去看時,她懷疑我那隻病牙裂了條肉眼看不到的縫,今次真的看清了。照過X光,看不到縫有多深,她說唯有當蛀牙般將那條縫鑽開,後來發現其實不太深,便補了,於是我又多了一隻不完全的牙齒。醫生說我的裂縫出現得很罕有,懷疑我睡覺時很大力咬牙而不自知,叫我造一副牙膠。我說我去年造了,但用了兩三個月便放棄,嫌麻煩。她叫我最好重新用過。那隻牙最後結果是怎樣,還有待觀察,不過我想是不要得的了。唉!其實我中學時真的不知甚麼是蛀牙,除了生智慧牙之外我的牙從來沒痛過,只是在讀大學時自己一個住,經常弄餛飩食,為了更可口,加大量的酸醋,出外進食都一樣,有時吃完東西便回床上看書,看得累便睡覺,沒有刷牙,還經常賣醉,結果是經常嘔吐,胃液倒流,最終受害者是牙齒,從大學開始,已接連補了六、七隻牙,去年初更發生交通意外弄斷一隻。唉,只是整牙已花了我幾萬元。在此奉勸睇到這篇文章的朋友,吃完酸的食物一定要刷牙,出外飲酒一定要帶備香口膠,嘔吐完第一時間漱口,然後咬塊香口膠。記住,牙齒跟你一世啊。

無聊吊公仔

看完牙後去投注站買波,買了四條飛,結果是不樂觀的,其中一條飛六串一斷了一場,那場波最後十分鐘才輸,平白沒了可能贏到的三千元。這是後話,從投注站出來,見到一部「吊公仔機」,看看四周沒人,便入兩元去玩,第一次兩個公仔一起吊上來又一起跌回去,不服氣又玩一次,結果公仔吊上來後即跌,彈到接近出口的地方,想來這個容易贏了,再玩第三次,誰知那個公仔吊上來後又彈回老遠。可惜!騎著電單車去宏達書店看書,發覺書越來越多,自己很多沒看過,簡直就在諷刺我知識的貧乏。我已很久沒有去珠海的文華書店了,因為感到恐怖和壓抑。

Love is a necessary evil

同事Connie和朋友去聽美國爵士樂歌手Stacy Kent的表演,多出一張票,昨天已約了我去看,從書店出來還有五分鐘到八點,Connie打電話來問我在哪裡,說表演快開始了,我還以為是八點半,於是急忙飛車而去,到達文化中心已經過八點了,幸好澳門的表演例牌遲幾分鐘,還未開始。我們到樓上的觀眾席欣賞表演。說真的,感謝Connie邀請我欣賞這個節目,因為實在大棒了,Stacy Kent表現得充滿柔情,當然了,色士風手是她的丈夫,而且還剛好生日。彷如天籟的音樂和歌聲,聽得我如癡如醉。她的演唱和樂隊間的演奏配合無間,全場很少音響出錯和雜音,十分成功。唱的大部分是情歌,其中有一首歌我不知叫甚麼名字,只聽她反覆吟唱這一句:「Love is a necessary evil」,聽得人十分黯然。我忽發奇想,如果有一天澳門可以舉辦詩歌節,澳門的詩人可以站在文化中心的舞台上進行屬於澳門的文化活動,獲得澳門人的掌聲,你說多好啊!

熱鬧

看完表演出來,正好看到煙花表演,其時涼風輕輕,一陣秋涼,我坐在電單車上,透過文化中心外停車場的鐵絲網和野草欣賞煙花,遠處的音樂除除傳來,令人十心愜意。和Connie及她朋友Ada一起在皇朝的小泉居飲o野,太多人,我們坐在外面。雖然我有時很喜歡孤獨,但我更多時很喜歡人們肩磨踵接的氣氛,那時看完煙花的人很多,行人如鯽,我感到莫名的興奮。一位朋友來電,說了一起令我鼓勵的話。心情很好,與兩位女士東聊西聊,最後Connie老公來接她,我便回公司工作了。寫完這篇文章,是九月十日的凌晨兩點,工作一定要開始了。

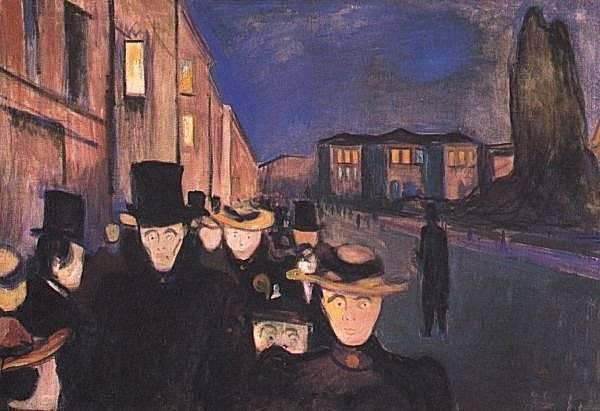

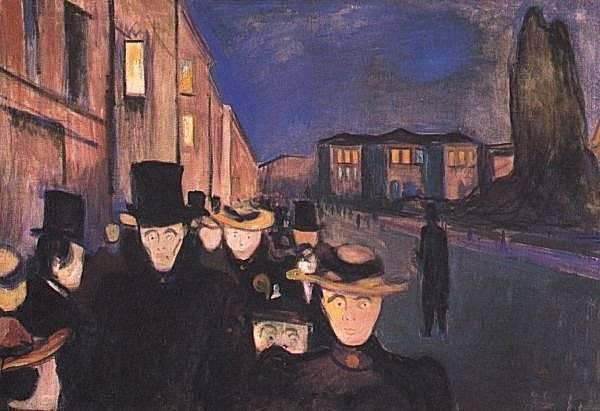

第一張照片是我隨便用機仔拍下的

第二張照片是新聞局專業攝影師拍的

我知道我是在做夢。那晚,我與東亞運的吉祥物柏柏一起在海邊談心。月亮很大很圓,有種很不實在的透明,似乎伸手可及。那是我小時候木屋區開外的海邊,帶著日間餘熱的風從海上吹來,挾帶一些腥氣,身後的鐵皮屋像是炭筆素描一樣,被手指揩捽過似的。

我知道我是在做夢。那晚,我與東亞運的吉祥物柏柏一起在海邊談心。月亮很大很圓,有種很不實在的透明,似乎伸手可及。那是我小時候木屋區開外的海邊,帶著日間餘熱的風從海上吹來,挾帶一些腥氣,身後的鐵皮屋像是炭筆素描一樣,被手指揩捽過似的。

柏柏嘆了一口氣,像漫畫般,吹出一個誇張的氣狀物。柏柏沒說甚麼,悽涼地看著月亮。那時我還小,不喜歡穿鞋,赤著腳,腳丫杈都是老泥,在防波堤上盤腿而坐,也跟著柏柏嘆了一口氣,發出一個更誇張的氣狀物。柏柏手裡多了一枝啤酒,一飲而盡。我當時體型不及柏柏的一半,我問他:「阿B你做甚麼?」他明明是柏柏,不知何解我卻喚他做我愛犬的名字,而這時,第一代阿B就出現在我的身旁。牠是隻母狗,在我旁邊睡得很熟,我輕輕摩挲著。

柏柏說:「我性苦悶。」他望著越來越來、大得快會跌進海裡的月亮說。我好像明白他的苦惱,我說:「忍一段日子,將來會好的。」柏柏又說:「今日永利開幕,好多人,做到我手軟。」突然,一幢龐然大物出現在月亮上,那是澳門永利酒店的模樣,我吃了一驚,柏柏說:「以後,我就成為你的奴隸。」他的話莫名其妙,我聽不懂。柏柏起身,突然間又不動了,我發現他變成了一隻毛公仔。

阿B受驚,標出馬路,一輛快車駛過,將牠拖入車底,我衝過去,抱起阿B,發現牠已經變成第二代阿B,正完好沒事地對我笑,我放下牠,與牠一起跑回木屋區,跑到一個門前,見到一個阿婆在編竹筲箕。那阿婆用詭異的眼光望著我吃吃的笑,我吃了一驚,轉眼不見了阿B,便荒不擇路,周圍跑去找牠。一直跑一直跑,跑到了一個菜園,田阱間的積水有不少田雞在鳴叫,有些孩子在捉田雞,我便加入了。

我捉來捉去都捉不到一隻,猛然間見到永利酒店就在面前,月亮變成了幽遠的一抹痕跡,我見到柏柏穿著荷官的衣服,在酒店前主持一張百家樂檯的賭局。我走過去跟他打招呼,他似不認識我般。我沒法,將手上的籌碼押在閒家上。「買定離手!」荷官不知何時變成何賭王,賭戲不知何時又變了做色寶。「三個一,圍色通殺!」然後賭王拿起機關槍,將面前所有人殺清光。

我奄奄一息,想叫,但叫不出聲。我知這是做夢,一剎間我醒了過來,但我又不願那麼快醒,於是回想被賭王槍殺的情節,重新入夢。這時有人救我了,賭王拿著一碗叉燒飯,遞給我吃。我像沒事人一樣接來就吃,場境變成了家裡自己的飯桌上。家人都面無表情,好似看不到我般,我走去撫摸最新一代的阿B和黑鬼,他們竟然吠我。我一看,原來自己還是小時候的模樣,頭髮髒亂,手腳邋遢。我哭了起來,還是一直沒人理我。這時我手機響了,是新聞局的短訊通知,內容好像說,我在摩卡的抽獎中了一部汽車,我開心得不得了,我出門,一心想去摩卡,明明要下樓梯卻變成上樓梯,到得天台,有一條鋼線連著其他大廈,只有這條路可以通向外面,我走上去,一步一步慢慢走,突然阿B在後面吠我,我一驚,掉在幾百米下的地面,動也動不了。

這時,一個面目模糊的女人走過來,將我抱起,把我掉在大型垃圾桶裡。我知道自己未死,但只能睜大雙眼,看著像心臟一樣跳動著的月亮。